| 标 题: | 2020年乌海市公众生态环境满意度调查报告 | ||||||||

| 索 引 号: | 111503000115547383/2020-04717 | 发文字号: | |||||||

| 发文机构: | 统计局 | 信息分类: | 统计报告 | ||||||

| 概 述: | 2020年乌海市公众生态环境满意度调查报告 | ||||||||

| 成文日期: | 公开日期: | 2020-07-27 14:15:24 | 废止日期: | 有效性: | |||||

为了全面了解社会公众对当前乌海市生态环境质量的评价,听取社会公众对生态建设的意见和建议,为市委市政府科学决策提供参考,乌海市社情民意调查中心根据《绿色发展指标体系》方案要求,结合我市实际,制定了《乌海市公众生态环境满意度调查问卷》。本次调查采用CATI(计算机辅助电话调查)方式,对我市3个区,年龄在18周岁以上的城乡常住居民(居住半年以上)开展随机访问,最终获取有效样本1500个(海勃湾区680个、海南区390个、乌达区430个),在调查和分析现有资料的基础上形成本报告,为我市落实全市三区生态环境质量考核评价提供数据支撑。

一、公众对生态环境总体评价情况

1.超过八成的被访者对所在地区生态环境表示“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,18.07%的被访者对所在地区生态环境回答“非常满意”,66.00%回答“比较满意”,回答“不太满意”的占13.07%,“很不满意”的占2.80%,“不清楚或不关注”的占0.06%。

分城乡看,我市农区居民评价低于城镇居民,农区居民对所在地区生态环境评价不满意率(“不太满意”和“很不满意”之和)为21.05%,城镇居民的不满意率为15.59%。

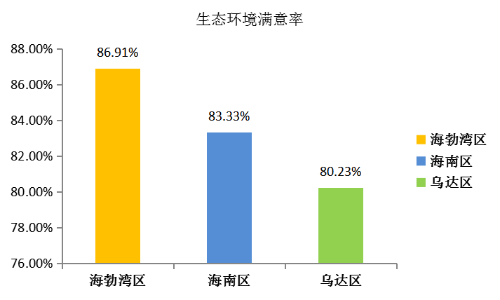

分三区看,差异不大。海勃湾区居民对所在地区生态环境评价满意率(“非常满意”+“比较满意”)为86.91%,海南区居民的满意率为83.33%,乌达区居民的满意率为80.23%。

2.七成以上公众认为当地生态环境较去年有所好转

当问及“与去年相比,您认为所在地区的生态环境有什么变化?”时,34.20%的被访者回答“好很多”,41.67%回答“好一些”,回答“没变化”的占20.20%,回答“差一些”和“差很多”的比例分别为2.20%和1.53%,另有0.20 %的被访者表示“不清楚”。由此可见,大多数群众对各级党委政府改善生态环境所做出的努力和当地生态环境改善取得的成效持肯定态度。

分城乡看,农区居民对生态环境改善感知低于城镇居民,农村居民回答生态环境“没变化”的占22.37%,城镇居民有20.08%,农区居民回答生态环境变“差一些”和“差很多”的比例分别为7.89%和6.58%,城镇居民回答比例分别为1.89%和1.26%。

分三区看,海勃湾区居民回答“好很多”和“好一些”的占74.26%,海南区居民回答“好很多”和“好一些”的占78.72%,乌达区居民回答“好很多”和“好一些”的占75.81%。

二、公众所在地主要生态指标满意度情况

1.超三成被访者对“空气质量”评价“不太满意”或“很不满意”

调查结果显示,被访者对所在地区的空气质量满意率为68.07%,不满意率为31.93%,其中表示“不太满意”和“很不满意”的比例分别为23.00%和8.93%。

分城乡看,农区居民空气质量满意率略低于城镇居民,分别为64.47%和68.26%,说明城区增加的绿地建设改善了空气质量,城镇居民认可率高于农区。

分三区看,海勃湾区居民空气质量满意率为78.09%,海南区为64.62%,乌达区为55.35%。

2. 超五成的被访者对饮用水质量评价“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,被访者对所在地区的饮用水质量满意率超五成,为55.47%,回答“非常满意”的占11.20%,回答“比较满意”的占44.27%,回答“不太满意”和“很不满意”的比例分别为31.93%和12.33%。还有0.27%的被访者表示没有关注过。

分城乡看,农区居民对饮用水质量评价高于城镇居民,农区居民对饮用水质量满意率为54.99%,城镇居民满意率为64.47%。

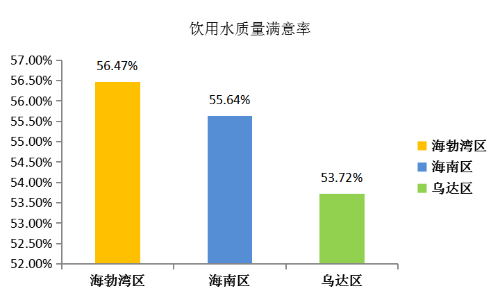

分三区看,乌达区居民饮用水质量满意率明显低于其他两个区。海勃湾区居民饮用水质量满意率为56.47%,海南区为55.64%,乌达区为53.72%。

3.超七成被访者对土壤质量评价“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,被访者对土壤质量满意率为75.00%,其中回答“非常满意”的占15.20%,回答“比较满意”的占59.80%。对土壤质量回答“不太满意”的占14.53%,回答“很不满意”的仅为3.13%。还有7.34%的被访者表示“不清楚”。

分城乡看,农区居民对土壤质量评价略高于城镇居民,农区居民对土壤质量满意率77.63%,城镇居民满意率为74.86%。

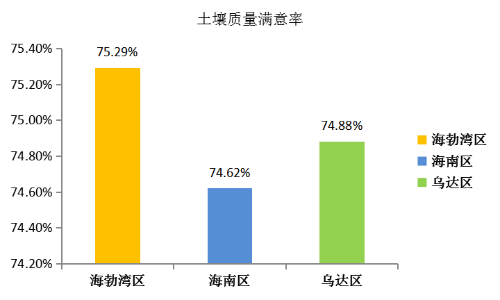

分三区看,海勃湾区居民土壤质量满意率明显高于其他两个区。海勃湾区居民土壤质量满意率为75.29%,海南区为74.62%,乌达区为74.88%。

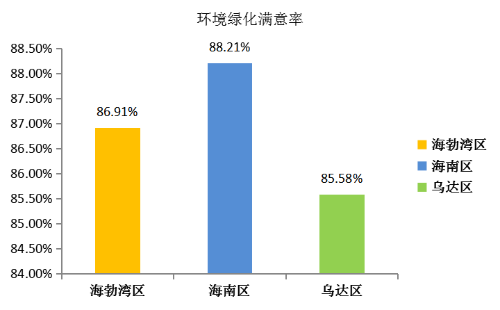

4.86.87%的被访者对环境绿化情况评价“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,被访者对环境绿化情况满意率为86.87%,评价在6个分项指标中最高。其中回答“非常满意”的占34.13%,回答“比较满意”的占52.73%。对环境绿化情况回答“不太满意”的占9.87%,回答“很不满意”的仅为3.27%。

分城乡看,农区居民对环境绿化情况评价明显低于城镇居民,农区居民对环境绿化情况满意率77.63,城镇居民满意率为87.36%。

分三区看,三区居民对环境绿化情况满意率基本相同。其中,海勃湾区居民环境绿化情况满意率为86.91%,海南区为88.21%,乌达区为85.58%。

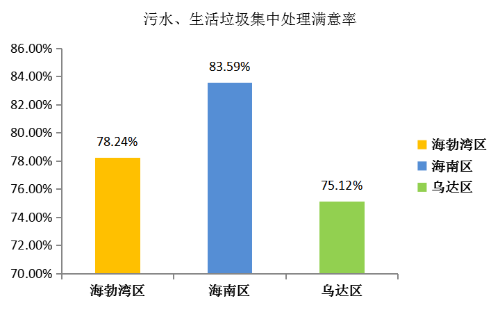

5.78.73%的被访者对污水、生活垃圾处理情况评价“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,被访者对污水、生活垃圾处理情况满意率为78.73%,其中回答“非常满意”的占22.80%,回答“比较满意”的占55.93%。对污水、生活垃圾处理情况回答“不太满意”的占16.53%,回答“很不满意”的为4.54%。还有0.20%的被访者表示“不关注”。

分城乡看,农区居民对污水、生活垃圾处理情况评价明显低于城镇居民,农区居民对环境绿化情况满意率72.37%,城镇居民满意率为79.07%。

分三区看,海南区居民对污水、生活垃圾处理情况满意率最高为83.59%。海勃湾区居民污水、生活垃圾处理情况满意率为78.24%,乌达区为75.12%。

6.85.73%的被访者对公共厕所卫生条件评价“非常满意”或“比较满意”

调查结果显示,被访者对公共厕所卫生条件满意率为85.73%。其中回答“非常满意”的占33.93%,回答“比较满意”的占51.80%。对公共厕所卫生条件回答“不太满意”的占8.93%,回答“很不满意”的为2.94%。还有2.40%的被访者表示“不清楚”。

分城乡看,农区居民对公共厕所卫生条件满意率低于城镇居民11.31个百分点,为75.00%,城镇居民满意率为86.31%。

分三区看,海勃湾区居民对公共厕所卫生条件满意率为85.74%,海南区为87.69%,乌达区为83.95%。

三、公众对所在地主要污染源感知情况

本次调查设置了“河流、湖泊污染”、“企业排污污染”、“农业污染”、“噪音污染”、“光污染”和"电磁辐射污染”等6项主要污染源指标。回答选项设置为“没有污染”、“轻度污染”、“中度污染”、“重度污染”和“不清楚不关注”五个选项。为了便于比较评价,我们将这六项指标分别赋予5分的满分,对回答结果进行加权平均,得分越高污染程度越低。(计算时“没有污染”赋5分,“轻度污染”赋3分,“中度污染”赋1分,“重度污染”不得分,“不清楚不关注”剔除样本计算)

从计算结果来看,企业排污污染、河流湖泊受污染和噪音污染得分低于3分,分别为2.04分、2.91分、2.96分;光污染、电磁辐射污染和农业污染得分较高,分别为4.03分、3.94分和3.74分。

公众对河流湖泊、企业排污、农业污染、噪音污染、光污染、电磁辐射污染感知程度得分表

(各项满分均为5分)

| 1、河流湖泊受污染程度 | 2、企业排污污染程度 | 3、农业污染程度 | 4、噪音污染程度 | 5、光污染程度 | 6、电磁辐射污染程度 |

全市 | 2.91 | 2.04 | 3.74 | 2.96 | 4.03 | 3.94 |

海勃湾区 | 3.12 | 2.31 | 3.82 | 2.96 | 4.03 | 3.92 |

海南区 | 2.62 | 1.85 | 3.53 | 2.91 | 3.95 | 3.96 |

乌达区 | 2.81 | 1.80 | 3.80 | 3.01 | 4.10 | 3.95 |

从上表可以看出,光污染、电磁辐射污染和农业污染公众感知度相差不大,海勃湾区公众对河流湖泊受污染程度感知得分明显高于海南区和乌达区。噪音污染程度公众感知度得分,三区得分较为接近。企业排污污染的公众感知度得分,三区有着明显差异,得分最高的海勃湾区比得分最低的乌达区高0.51分,比海南区高0.46分。

四、对策与建议

1.农区是生态环境改善工作的重点

从调查结果来看,我市农区居民对生态环境的总体评价和各类满意度、感知度大多低于城镇居民,由此可见,我市农区生态环境建设水平与城镇相比还是有一定差距,需要重点关注。农区公共厕所建设、环境绿化、污水、生活垃圾处理等方面与城镇差距较大,问题比较突出,需要相关部门加大改善力度,补齐农区短板。

2.空气质量和饮用水质量还需进一步改善

调查结果显示,我市公众对空气质量和饮用水质量的满意度均未达到七成。尤其是饮用水质量,满意度仅超半数。而空气质量和饮用水质量又是与居民生活息息相关的主要方面,直接影响到人民群众的身心健康。因此,我市在大气治理和饮用水质量改善方面的短板要引起各级部门的重视,努力为人民群众营造更加美好的生活环境。

3.更加突出全民参与

充分调动广大公众参与生态文明建设的积极性,鼓励公众积极参与到环境治理、生态建设中来,切实把居民举报的各类破坏环境、污染环境事件监督解决到位,形成建设共同参与、成果共同分享的良好局面。

上一条:

下一条:

蒙公安备15030202000020号

蒙公安备15030202000020号